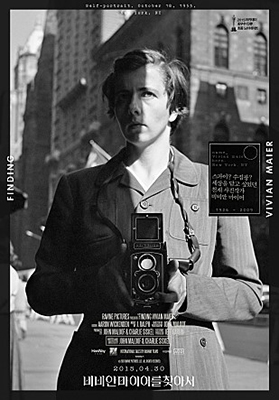

존 말루프, 찰리 시스켈 - <비비안 마이어를 찾아서>

생전에는 주목을 받지 못했던 작품이, 작가의 죽음 후 재조명되어 세계적인 명성을 얻는다. 화가 반 고흐가 아닌 ‘비비안 마이어’라는 사진작가의 이야기다. 세련된 시선으로 세상을 바라보았던 사진가, 비비안 마이어의 삶을 좇는 다큐멘터리를 지금 극장에서 만나볼 수 있다.

존 말로프라는 청년은 경매장에서 상자를 구매한다. 주인은 비비안 마이어라는 사람이었는데, 상자에는 필름 수백 통과 잡동사니가 담겨있었다. 상자 속 필름을 현상한 존은 사진의 작품성을 금새 깨닫고, 사진을 정리하는 작업을 시작한다. 그는 사진을 스캔한 뒤, 플리커(Flickr)라는 사진 공유 사이트에 마이어의 작품을 올린다. 거리를 담은 비비안 마이어의 흑백 사진은 전 세계의 사람들을 열광시켰다.

비비안 마이어의 사진은 유명해졌다. 전문 사진가들도 비비안 마이어의 사진을 보고 거리의 사람을 진실하게 바라보며, 원하는 물체를 사진에 담아내는 기술 또한 뛰어나다고 평했다. 몇몇은 그녀의 사진을 세계적인 사진가인 앙리 카르티에 브레송의 작품에 비견하기도 했다.

비비안 마이어는 어떤 사람이었길래 수십만 장의 사진을 숨겨두었을까. 존은 카메라와 함께 비비안 마이어의 흔적을 찾아 여행을 떠난다.

비비안 마이어는 독신으로 평생을 살았다. 유모로 일하며 여러 집을 돌아다녔기에 그녀에 대해 이야기를 해줄 사람을 찾는 과정은 어렵지 않았다. 존은 마이어와 관련된 사람들의 증언과 함께 마이어가 남긴 작품으로 그녀를 하나하나 알아나간다.

겉으로 드러난 비비안 마이어의 모습은 ‘수집광’이었다. 영수증, 티켓, 쓰지 않은 수표까지 모든 기록을 모았다. 방에는 신문을 쌓아두고 다른 사람이 건드리면 화내곤 했다.

비비안 마이어는 수십만 장의 사진을 남겼던 행동과는 반대로 자신을 숨기려 애썼다. 이름이 필요한 곳에는 가명을 사용할 정도였다. 사람들은 프랑스 억양을 사용하는 마이어가 프랑스인일 것이라 짐작할 뿐, 그녀에 대해 아는 것이 없었다.

‘거리의 사진가는 사교적이면서도 고독한 존재’라던 한 사진가의 말처럼 비비안 마이어의 내면은 어두웠다. 남성을 병적으로 두려워했으며, 아이들을 다룰 때 이성을 잃기도 했다. 거리의 사람을 초점 거리 안에 담아낼 정도로 적극적인 예술가의 이면에는 어떤 과거가 있었던 것일까.

<비비안 마이어를 찾아서>는 작품과 인터뷰를 번갈아 배치해 긴장감을 준다. 관객들은 길지 않은 시간 동안 존과 함께 비비안 마이어를 찾아 떠난다. 인터뷰로, 작품으로, 기록으로 다시 그려낸 비비안 마이어는 저마다의 모습으로 되살아난다.

한 사람의 인생을 기록과 타인의 언어만으로 재구성한다는 것은 고된 일이지만 매력적인 일이기도 하다. 비비안 마이어가 남긴 작품으로 우리는 그녀가 세상을 바라보았던 시선을 간접적으로 체험할 수 있을 것이다. 비비안 마이어의 작품을 만나고 싶다면, <비비안 마이어를 찾아서>를 추천한다.