대전시립미술관에서는 故 이남규 화백의 20주기를 맞아 그의 작품세계 전체를 조망해 보는 전시회 ‘이남규 20주기전 : 빛이 있으라’가 전시 중에 있다. 이남규 화백은 한국 추상미술과 유리화의 선구적 역할을 했던 대전의 미술가다. 특히, 스테인글라스에 재능을 보여, 한국 여러 성당의 유리창을 디자인했다. 따뜻한 봄날, 친구나 연인의 손을 잡고 인근의 전시회를 다녀오는 것은 어떨까.

균형의 시대, 1960년대 후반 ~ 1970년대 초반

이남규 화백은 1968년 오스트리아의 공방에서 스테인드글라스를 배우고, 프랑스 파리로 가서 본격적인 추상의 길을 모색했다. 1969년의 <Work>는 흰 빛을 중심으로 다양한 색이 밝게 배어나오는 바탕 위에 명확한 사각의 형상들이 자리하고 있는데, 이는 구체적인 그 어떤 것도 연상케 하지 않는다. 청보라빛이 주를 이루는 사각의 형상은 그 안에 붉은 색을 품기도, 푸른색이나 노란 색을 품기도 하면서 유쾌한 변주를 이루는데 원색을 과감하게 사용하는 이러한 색채의 감각은 후기까지 계속되는 이남규 화백의 특징으로 자리잡게 된다.

이 시기의 짜여진 듯한 균형감과 밝은 색채는 그 자체로 색유리를 투과해 비치는 빛을 연상케 한다.특히 흰 색에 가까운 밝은 색의 사용은 창틀 사이를 비집고 들어오는 햇살과도 같은 효과를 창출한다. 이 시기 본격적으로 스테인드글라스를 접했던 경험이 그의 회화에도 영향을 미쳤던 것으로 짐작된다.

역동성의 시대, 1970년대 중반 ~ 1980년대 후반

1970년대 중반에 이르면 이남규의 회화에 큰 변화가 생기는데, 덩어리들이 짜임새있는 균형을 이루던 패턴에서 벗어나 구도 자체가 존재치 않는 전면균질적인 화면을 형성하게 된다.

길게 굽이치는 붓질은 1980년대에 이르면 다소 날카로운 선묘와 결합되기도 하는데, 예컨대 1989년의 <Work>에서는 균형을 이루기보다 흘러내리거나 부서질 것 같은 형상들이 등장하기도 하는데 이러한 특성을 많은 평론가들은 당시 이남규의 건강이 급속도로 악화되었던 것이 반영된 것으로 추정하고 있다. 1970년대부터 1980년대까지 형식적으로는 역동적이고 활달한 붓질의 특성이 공통적으로 보인다. 또한 실제적으로 명확히 구별할 수 있는 형상이 전혀 없음에도 불구하고, 그의 심경과 태도를 화면이 고스란히 드러내고 있다.

종합의 시대,1990년대 초반

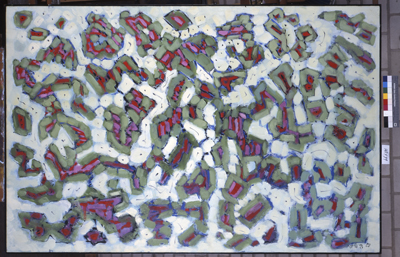

1990년에 들어서면 1960년대~70년대 초반에 보였던 덩어리와 같은 형상들이 다시 화면에 등장하게 된다. 그러나 앞선 시기의 작품들처럼 조심스러운 균형을 이루는 것이 아니고 역동적인 붓질과 결합하여 꿈틀거리며 자라나는 듯한 원초적 생명감이 드러나게 된다. 이 시기는 앞선 두 시대의 특성, 균형과 역동감의 특성이 종합되는 양상을 보인다. 1991년의 <Work>에서는 원색의 사용이 더욱 대담해져서, 색들 간에 서로 겸치지 않게 채색되거나 원색간의 만남을 중화하는 중간색들이 있었던 이전 시기에 비해 보색의 병치가 이루어지기도 한다.또한 이 시기에 이남규 화백은 과감한 대비를 통해 색의 영롱함이 두드러지게 하여 마치 보석이 빛나는 것 같은 느낌을 자아냈다.

그는 1991년 과로로 쓰러진 이후 1993년 유명을 달리해 1991년 작이 그의 마지막 작품들이다. 이 시기 작품들은 이전 시기에 비해 크기가 대형화되었을 뿐 아니라 비대칭적 구성을 즐겨 사용하는데, 이는 초기에 균형감을 중요시하던 조심스러운 태도로부터 벗어난 것이다. 이는 그의 이전 방식과는 또 다른 방식으로, 캔버스의 틀을 넘어 공간, 더 나아가 무한의 세계까지 접근하려 하는 이남규의 지향이 잘 드러나는 시도다.

사진/ 대전시립미술관 제공